方奇

备课到底备什么?课标、教材、教法、学生、学法、语言等,都属备课的范畴。备课是一堂课的起点,在某种意义上决定了一堂课的成败。对备课的关注,实际上抓住了教学的“牛鼻子”。语文教学包罗万象,长江文艺出版社2018年出版的《备课到底备什么:语文名师备教手记》(下文简称《备教手记》),则给了语文学界重新审视语文教学的“关键一招”。

本书主编剑男老师在序言中写道:“希望通过展示这些语文名师备教一篇课文的过程,给更多年轻的语文教师提供一种经验、一种思路、一种参考、一种借鉴。”从该书编撰目的来看,这些备教手记,已超越了一堂公开课本身的价值和意义。不妨稍加梳理,一窥名师教育教学之壸奥。

一、教学叙事范本

不同于学科论文、教学设计、课堂实录等,这些备教手记借由亲历者视角,以叙事为主要方式将一次公开课的来龙去脉做了较为详尽的交代。备教手记这种较为感性的言说方式,让读者在阅读过程中,不仅可以学习语文名师某堂课所呈现出来的教育教学思想,还可以感知他们备教的心路历程,进而让读者对执教者教学心理的探察成为一种可能。备教手记叙述方式的自由、书写方式的灵活,拉近了名师与普通教师之间的距离。《备教手记》一书因其代表性、独特性、前瞻性而成为教学叙事的范本。

(一)代表性

《备教手记》汇集了20位语文名师的公开课备教手记,可谓聚众家之长,绽语文之华。这些名师有“青春语文”的践行者王君、“生命语文”与“语文审美教育”的倡导者熊芳芳、“就想浅浅地教语文”的肖培东,也有“语文味”教学流派的领军人物程少堂、“学长式教学”的创立者胡明道,还有课堂教学已臻化境的余映潮老师、学者型教师郑桂华等。这些名师,工作地域不同、教学理念各异、教学手段各专、教学文体多样,具有广泛的代表性。且公开课的背景,让备教手记无疑成为灵蛇之珠、荆山之玉。

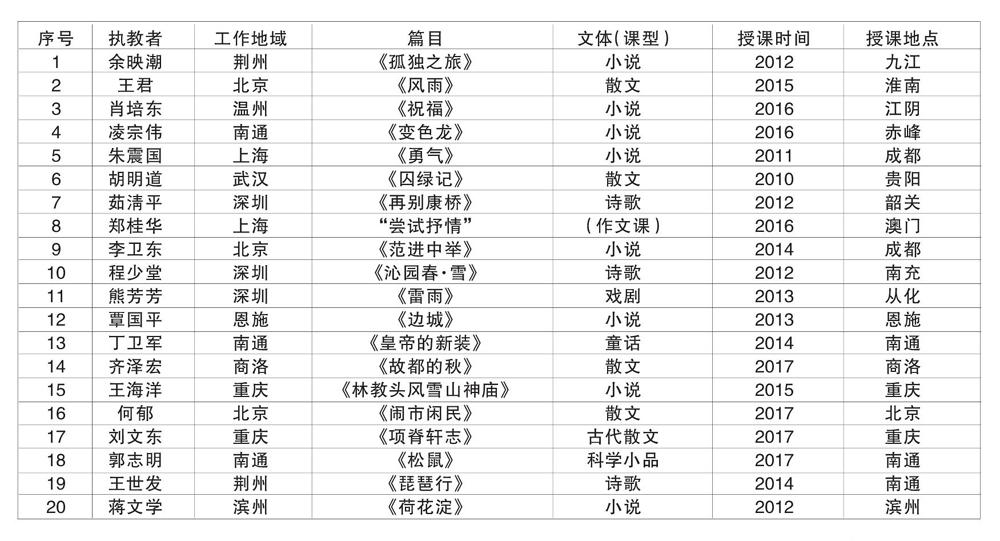

为直观起见,特将《备教手记》相关内容列表如下:

(二)独特性

在语文学界,以教学叙事为主的个人独著并不鲜见,而像《备教手记》这样博采众家之长的教学叙事著作却凤毛麟角。这显示出编者高于常人的学术见识,也让《备教手记》呈现出一种丰厚博大的品质。语文研究的大格局、大气象在这种独特性中可窥见一二。

《备教手记》作为范本的独特性,不仅体现在编者的编撰意图上,也体现在执教者的个性化抒写上。这20篇备教手记,叙述侧重点有所不同。大部分备教手记在叙述课堂情景时,还花了不少的笔墨交代公开课的序曲(插曲)与尾声,以及心理活动。这些看似与公开课课堂内容无关的叙述,恰恰是亮点所在。它全景展示了一堂公开课的动态建构过程,并且执教者这样完整地呈现某次语文活动的全过程,让读者有了一种现场感与参与感,也让读者对全国各地的语文教研生态有一个初步感知。

(三)前瞻性

语文学界百花齐放、百家争鸣,语文教育教学的理论性著作也洋洋大观,但备教手记不是纯粹的理论著述,而是一篇篇饱含着教学热情、闪现着教育智慧,充盈着教育思想的有意味的敘事文本。文本的开放性,让读者的解读有了多样性的可能。读者在备教手记中感知到丰富多样的课堂教学,从而避免了教学常式对语文教学内容的遮蔽及带来的狭隘理解。

备教手记是教育教学思想在具体教学实践中的呈现。比之理论著述,备教手记既有阅读的亲切性、趣味性,也有理论的高度、深度。执教者化抽象为具象,居高屋之势以深入之、以浅出之。与课堂实录的纯客观记录不同,读者通过备教手记可以清晰地感知名师的备教过程。而备教的过程,正是教学理念碰撞与交融的过程,正是教学理念渗透到具体一堂课、一篇课文的过程。正因为此,备教手记让我们不仅知晓了什么是好课,更知道了好课是怎么来的。这或许是《备教手记》一书最大的价值与意义所在。

《备教手记》让普通教师,特别是青年教师在专业成长方面有了可供借鉴的法宝。“授人以鱼不如授人以渔”,《备教手记》的出版极具学科前瞻性,意义重大。

二、专业成长指津

以一斑而窥全豹,《备教手记》无疑是语文教师专业成长的“指导书”。众多的语文教育思想在这里汇聚奔腾、聚焦升华。名师的治学方法、教学视野、教学艺术、精神内核等都是读者学习的方向。《备教手记》有如下值得学习借鉴之处:

(一)穷尽式收集资料

一堂完整的课,大概可分为课前准备、课堂教学、课后反思三部分。对公开课的审慎态度,让这些名师大家也不敢轻怠,课前准备时资料的收集与整理十分精细。《备教手记》向我们展示了名师收集教学资料的具体做法。

余映潮老师备教《孤独之旅》时,阅读了作者曹文轩的大量小说作品及相关学术文献,还有理论著作《小说门》,甚至观看了电影《草房子》(原文《红房子》应为《草房子》之误),摘抄了曹文轩经典语录。程少堂老师为备教《沁园春·雪》,在深圳市图书馆“竭泽而渔”,前后借阅或购买近50本研究毛泽东诗词的著作。另外,执教《锦瑟》大型展示课时也参阅了50多本书。王世发老师备教《琵琶行》时参阅了《白居易评传》《白居易诗歌赏析集》两本著作及40余篇文献资料。资料的广泛收集,让名师的教学有了学理支撑与视野广度。

(二)在扬弃中确立思路

语文教学活动是在相互观摩与学习,在自我扬弃与发展中完成的。胡明道老师执教《囚绿记》一课时,回溯了两篇听课案例。对同一篇课文,胡明道老师并未采纳另外两位教师的处理方式,而是在“备课三读”中,让“甲我”与“乙我”对话,最终确定教学方向,并且独辟蹊径创设了课堂问题情境,极大激发了学生学习兴趣。郑桂华老师执教“尝试抒情”写作课时构想了三种教学设计思路,最终选择了第三种挑战难度最大也是最有价值的思路,并取得成功。余映潮老师在执教《孤独之旅》时,因学情发生变化而准备了三套教学方案灵活取用,做到了他所说的“万无一失”。这些名师因时、因地制宜,在扬弃相关教学思路后都取得十分理想的教学效果。

(三)一课多教反思升华

语文公开课常见的方式有“同课异构”,即由不同老师执教相同篇目,据此来对比、研讨相关教学内容,给人启发指导。而于执教者自己而言,或许“一课多教”更能讓自己在教学上有新的突破与生长点,带给人更大启发。如肖培东老师执教《祝福》,熊芳芳老师执教《雷雨》,何郁老师执教《闹市闲民》,凌宗伟老师执教《变色龙》,程少堂老师执教《沁园春·雪》,郭志明老师执教《松鼠》,都属于“一课多教”。对同样一篇课文,不同时间点再次执教公开课,课堂教学已经与初始教学有了很大变化,甚至是“面目全非”。这种有意为之的变化,是教学思想进一步走向成熟的体现。如何郁老师积十年之功,重教《闹市闲民》,使他对语文教育的认识更加清晰明朗,语文教育即“充满诗性智慧的教育”。一课多教是对自我教学观念的革新与塑造,是对过往教学的反思升华。

(四)理念的多元与互渗

语文教学的园地从来不是某一人独享的后花园。各种教学思想的对立与交锋、圆融与渗透,让语文教学多姿多彩。《备教手记》遴选的名师,在教学理念方面也有同有异。如李卫东老师执教《范进中举》一文做了大量的学情调查,将学生课前所提问题分为四类,并在课堂上集中精力解决“真而切的问题”。茹清平老师执教《再别康桥》前,先给授课班级准备了两道预习题,后来又追加了三道。熊芳芳老师则喜欢保持“课堂的原生态”,在执教公开课前不跟学生见面,不布置预习题,“只要该班的语文老师给点时间让学生把课文读一遍即可”。她喜欢“在一个陌生的情境下跟一群陌生的学生进行这种绝对原生态的瞬间对接”。教学理念不同,课堂教学却一样成功。《备教手记》不仅呈现了教学理念的多元,也展示出教学思想的互相渗透。蒋文学老师备教《荷花淀》时,谈到程少堂老师的观点,“语言是基点和中心点,文章是重点,文学是美点,文化是亮点”。对此,他更认同“‘一语三文之间是‘眼珠子和‘眼睫毛‘眼眶子‘眼眉毛的主次关系”,并以此确立“鉴赏语言,品味诗意美”这一学习目标。语文教学理念的交融互渗在此得到体现。

(五)永远的教育情怀

语文教育的成功,离不开语文人的教育情怀。《备教手记》中流露出语文名师深深的教育情怀。李卫东老师在公开课后回程途中,编写了一首小诗《神奇的巴掌——读〈范进中举〉》。他有为所教课文写课本诗的习惯。他认为,“对于我们语文老师来说,更需以终生备课的态度执业从教,终生与书籍为伴,终生以学生为友,不断累积语文学科知识,累积关于学生的、学情的知识,这样我们的课堂才能充满创造的活力,我们的语文教育生涯才能更加充盈而有意义”。王君老师说:“我还愿意,永远愿意,怀揣语文之梦,风雨兼程。”胡明道老师说:“把理论转变成行为,把思想转变成方法,把知识转变成智慧,将是我们永远努力的目标。”郭志明老师说:“让语文课文内蕴丰满,语文学科充满意趣,语文课堂富有生机,语文老师亲切高大,语文学习富有诗意。”刘文东老师认为:“教师自身必须要拥有质疑精神与批判思维,这是我们的义务和责任,并深感任重而道远!”语文名师首先是有情怀的语文人,其次才是语文名师。

《备教手记》丰厚博大的品质,让读者常读常新,受益匪浅。教学之“器”与教学之“道”,在此完美统一。“横看成岭侧成峰”,资深教师与年轻教师都能从此书悟得名师成长的门径。