余雯 周世恩

[摘 要] 新时代背景下的新课程的实施,对老师的道德素养、学识修养、专业技能提出了更高的要求。现阶段进行的校本教研,就是针对我国优秀教师短缺的情况而提出的。校本教研所依托的教育模式必然是“以人为本”,其一,体现了教育以学生为本的精髓;其二,笔者认为,包含“以教师为本”的精神。两者相互影响,相得益彰,才是真正的教育。那么,校本教研的主要实施者——学校,与开展校本教研的受益者——教师,也应该体现“人本”精神,而且,这也是校本教研的必然走向。

[关键词] 校本教研;人本精神;教师;学校

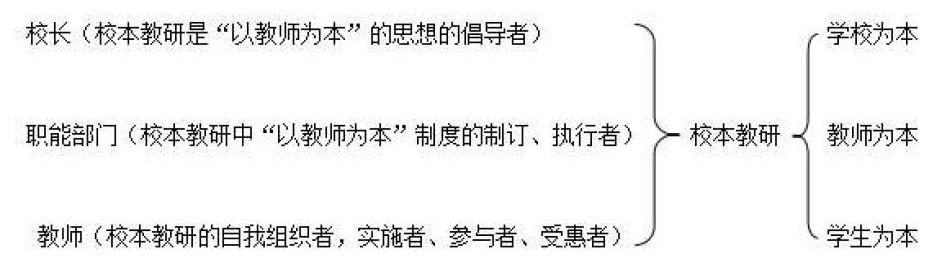

校本教研中的“本”,应分三层去理解:以校为本;以教师为本;以学生为主。以校为本是“校本教研”植根的土壤,“以校为本”必然要以学校为主体——教师、学生为本。“以校为本”强调从学校出发,围绕学校工作中出现的实际问题,有针对性地开展教研工作,为学校的教育发展服务。“以教师为本”确立的是教师在校本教研中的主体地位,让教师成为研究的主人,通过开展校本研究来提高教师的整体素质,为教师的自我发展、自我实现服务。以学生为本,说的是校本教研的研究重点应该是学生,围绕对学生的教育而展开,遵循学生的身心发展规律,重点帮助学生解决在发展过程中遇到的各种问题,要有针对性,讲求实效性,反对形式主义。

可是,在现阶段的校本教研中,我们能看到校本教研中的“以校为本”的彰显、“以生为本”的突出,而校本教研中的以教师为本要么发生偏移,或者干脆得不到突出和显现。

现象一:

制度刚性化,不能做到“以人为本”,导致校本教研中“教师为本”的缺失。

实例:上海北郊学校有非常完备的校内规章制度,六年来形成了39万字的制度文本,并由出版社正式出版,书名定为《三本手册管学校》。校长在校内成立了专门的执法监督机构,专注于文本制度的执行,但一年来,校长感觉收效并不明显。

现象透视:“六年来形成”“39万字”“有专门的执法监督机构”,从这些字眼中,我们不难看出,这样的制度不是空中楼阁,应该有很好的执行、激励机制。为什么很好的制度却无法充分地发挥它的效力?仔细分析其中的缘由,我认为可以用“教师为本缺失”去归纳。

现象分析:“教师为本缺失”的原因,是制度片面强调了教师的义务和责任,却忽略了权利与义务间的均衡。换言之,当我们要求教师履行某些义务时,应先赋予他们相应的权利。很难想象,教师的各项权益都没有得到保障,就能积极地履行义务或承担责任。

现象思考:

其一,校本教研制度的制定一定要从教师的实际需要出发,唯有如此,才能激发教师参与研修,主动发展的热情。校本研究制度不能只是向教师提要求,而要更多地考虑如何让教师在行使权力时,自觉地履行义务和承担责任,因为这是提升制度执行力的要素之一。

其二,“制度通常采取自发秩序的形式,如习俗、惯例、文化信念或来自自发秩序的规则,如规范、自我实施合同和道德律”。我们将这种类型的制度称为自主性制度;“作为另外一种可能性,制度也可能是精心设计的”。具体到校本教研制度,前者源于学校实践,是对研修活动有效经验或做法的归纳和升华,并将之文件化,使之成为制度,是自下而上、草根型的;后者则是自上而下的,可能是理想状态的,但也很可能会让教师觉得望而生畏,无所适从。实践中,我们并不排斥自上而下的制度,只是在制定制度文本时,我们必须要考量:这些制度,是否充分地尊重了教师的成长规律,是否遵循了地区、学校的传统,又有多少是领导一厢情愿或拍脑袋定下来的。制度的制定应该是自下而上与自上而下的结合,要多听取教师的意见和建议,尽力提高教师对制度的认同度,这是非常重要的一个环节。

现象二:

学校管理刚性化,缺乏人文关怀,或者急功近利,导致校本教研中“教师为本”的缺失。

实例:某郊区学校,因学校要评“省一级学校”,为应付上级检查,要求教师工作日加班,并且放弃周末休息,参加校本教研。教师有了小病也不允许请假。这样的学校管理缺乏人文关怀,自然得不到教师的支持,结果必然是失败的。

现象透视:“省一级学校”的评选与“教师利益”的维护本不冲突。但管理者在校本教研中却将两者对立起来。当“省一级学校”评选与教师利益放在天平两端时,游标上刻度所示就是学校管理者心中的人文关怀了,而结果往往反映了管理者人文关怀的缺失。

现象分析:管理者人文关怀的缺失,粗看是为评上“省一级学校”的应激反应。细细分析,不过是不合格学校管理者缘木求鱼的必然结果。学校的发展,根植于教师与学生的发展。学校的发展与教师和学生的发展应该是统一的,学校管理应由过去的“官本”管理向以人为本的人性化管理转变,借助校本教研,通过推动教师的发展来推动学校的发展。

现象思考:

其一,建立校本教研制度的目的是全面促进教师的专业化发展。要引导每一位教师走上从事教育科研的道路,促进教师发展,必须要有宽容、宽厚、宽松的人文关怀,要依照公平、公正、公开的人文机制,评价每一位教师,要借助爱才、用才、育才的人文原则,以此来激励每一位教师。校本教研制度的建设,必须根植于和谐的校园环境。校本教研的关键在教师,有效的校本教研制度的建立,要以教师为本,要创设能够引导教师积极参与校本教研活动的导向机制,建立能促进教师教研活动开展的激励机制和保障机制,保护教师进行多种形式教学研究的积极性和创造性,增强教师的职业自信心,这样才能充分发挥教师的自觉性和主观能动性,促进教师的专业化成长。

其二,人文的管理理念需要正确管理方法的配合。校本教研与平常的教学工作并不相悖。融校本教研于教学工作中,以研促教,这就要求教师在教学实践中要多学习,即在教学中开展行动研究。这种研究方法是教師学习教学方法,提升自身专业水平最直接的途径。融研于教,以研促教,就是从问题出发,从教师的需求出发。如果在校本教研中结合日常的教学活动,围绕教学案例或细节,使学校教学工作能融研于教,以研促教,就不会有校本教研挤占教师休息时间的情况发生了。

现象三:

学习内容的刚性化,统一化,缺乏因人而异的设计、关怀,导致校本教研“教师为本”的缺失。

实例:某校大搞标准化教学,要求各科教师以优秀教师为模版统一教案,教法。结果不仅打击了教师参与教研的积极性,引起了教师的反感,学生对这样刻板的教学方式的反应也不好。

现象透视:优秀的教学经验值得推广,但是将教学经验模式化,强制要求每个教师应用,就会出现问题。如此做法,实际上是把每名教师都当成了流水线上的机械手,把学生当成了流水线上的产品,反映了教学理念上“以学生为本”和“以教师为本”的缺失。

现象分析:在以学生为主体的教育实施中,我们曾提出并且实施“差异化”“分层”教学,可是我们在以教师学习为主的校本教研中,却忘记了教师也是“校本研究中”的学习者、参与者。学生不是流水线上的产品,教师也不是“校本教研”中的产品。每个学生都有独特的个性,每个教师也都有自己的特色,“提供适合每一个学生发展的教育”是基础教育课程改革的重点之一。关于校本教研,我们也可以这样说,“提供适合每一个老师的发展的校本教研模式”才是真正的校本教研。

现象思考:

其一,不是每名教师都能成为优秀的教师;不是所有好的经验都值得去模仿。我们提倡的校本教研,的确是想要让教师在这个“学习型组织中”,能学会专业研究者的教学方法,为解决自己遇到的实际教学问题去展开研究,从而在实践中为每一个学生提供适合他们发展的教育方案。但校本教研的最终目的还是要引导每一名教师都走上从事教育科研、自主学习这条路,通过促进每位教师的自我发展,达到促进教育质量提升的目的。而不是让每个人都成为优秀教师、每个人成为专家型的人才。

其二,学习内容设计要考虑对教师的特色培养。“一千个人,就有一千种性格。”每一个教师,都有自己的教学风格,我们在统一的学习内容面前,要根据教师不同的教学风格设计不同学习内容,培养教师的教学特长,发扬教师的教学优势,同时结合教师的职业生涯发展规划,为他们提供优质的“校本教研”。

现象四:

校本教研机构职能僵化,导致校本教研中的“教师为本”的缺失,关键是参与积极性的缺失。

实例:某中学为市重点中学,学校十分重视校本研究,早在1999年,就提出“学习型组织”与“校本研究”的口号,学校经过四五年的探索、实践,教师在“校本教研”中积极性很高,也受益匪浅,优秀教师在五年中如雨后春笋,不断涌现,科研成果也得到了上级领导的肯定。可随后的两三年,学校的教育科研却走了下坡路,下面老师对学校的科研处的意见很大,都在议论他们的专治,对“校本教研”有了抵触情绪。

现象透视:同一所学校,同样的“校本教研”,前两年能收获累累,而后两年教师的抵触情绪却越来越严重。出问题的不是教师,而是职能部门的僵化、老化。

现象分析:校本教研制度不是一成不变的,其建设是一个开放和发展的过程。这所学校的校本教研足足经历了8年,制度却一直未变,没有从教师的需要出发,没有考虑地域特色和学校传统,也没有考虑各种约束制度、评价制度、激励机制之间的有机整合与统筹,教师不产生抵触情绪才怪。

现象思考:

其一,“校本教研”制度不應该是一成不变的,其建设是一个开放、创新、发展的过程。时代在变,教育观念在变,学校的教师也在变,学校的学生也在变,如果校本教研的制度却一直不变,校本教研的实效性就肯定会大打折扣,产生与我们的实际愿望相悖的结果。在其发展过程中,我们只有把握民主和开放两个原则,才能让我们的制度适应不同的地区和学校,并与课程改革、校本教研与教师专业化的不断发展相适应。

其二,在新课程的背景下,教研部门的职能应强调“教师主体性”原则。由重布置、检查、评比,变为重调研、指导、协调。教研员对课程、教师、学生的评价不能搞全市固定模式、不能恪守预定方案、不能用一把尺子衡量,而是要着眼于对课程的建设、对教师和学生的发展性评价。教研员要善于给教师以启发,应提倡高度个性化的教学评价方式。教研指导中,教研人员要尊重教师的专业自主权,为教师增加一条“通道”,形成“自上而下”与“自下而上”的结合。这样的校本教研制度,才能真正做到教师权利与义务间的均衡,实现上下统一和谐,能适应具体情况,进而得到有效的执行。

苏霍姆林斯基在《给青年校长的一封信》中指出:“如果你想让教育工作给教师带来乐趣,使每天上课不致成为一种枯燥而单调的义务和程序,就要引导每一名教师都走上从事教育科研这条路。”要引导每一个教师都走上从事教育科研的道路,促进教师发展,还有赖于以宽容、宽厚、宽松的人文关怀,对待每一位教师,要以公平、公正、公开的人文机制,评价每一位教师,以爱才、用才、育才的人文原则,激励每一位教师。校本教研制度的建设,必须根植于和谐的校园环境。校本教研的关键在于教师,一个有效的校本教研制度,要以教师为本,要引导教师积极参与校本教研活动,建立能促进教师教研活动开展的激励机制和保障机制,保护教师进行多种形式教学研究的积极性和创造性,增强教师的职业信心,这样才能充分发挥教师的自觉性和能动性,促进教师的专业化成长。

参考文献:

[1]邹尚智.校本教研指导[M]北京:首都师范大学出版社,2003.

[2]张行涛.校本教研理论与实践[M].天津:天津教育出版社,2012.

(作者单位:广东广州白云区培英实验小学)

(责任编辑:朱福昌)