梁鹏+秦晓琼+任治

自1987年世界环境与发展委员会(the World Commission on Environment and Development)提出可持续发展的概念以来,可持续发展问题一直是整个社会,包括政府、企业、民众等关注的重要问题,教育领域当然也不例外。联合国发布的《可持续发展教育十年实施计划》指出教育是可持续发展的核心策略,然而当今世界愈演愈烈的全球问题表明高等院校的可持续发展教育成效并不尽人意,其主要原因并不是学生的可持续发展意识淡薄或者接受可持续发展教育的意愿不高,而是高等院校的可持续发展教育教学的缺失或不足,高等院校的可持续发展教育亟待加强[1]。

本文扩展了以往的学者们关于如何将可持续发展融入高等教育的研究和观点。例如:Sammalisto and Lindhquist (2008)强调将可持续发展融入高等教育需要一种广泛适用的方案[2];Scott and Gough (2006)总结出应当同时而不是分散进行可持续发展三个维度的教育教学和研究[3];Lozano (2006)推荐了一种关于将可持续发展融入高等教育的递增方案———先在小范围内试验,如果成功则推广至整个学校[4]等等。

在上述研究的基础上,本文提出了一个关于如何将可持续性发展教育融入高等院校教育教学的通用模型。该模型具有相当的灵活性,使用者可以根据实际情况在模型提出的几个方案之间自由转换,并且可以同时执行几个方案;模型可应用于高等院校课程、学科革新乃至跨学科、跨高校合作的水平。另外,该模型还给今后研究融合可持续发展教育与高等教育的不同方案的效果提供了框架。

一将可持续发展教育融入高等教育的通用模型

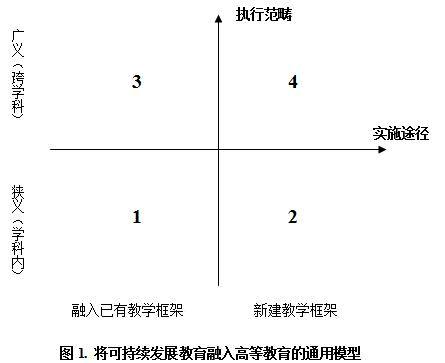

在建立模型之前,我们需要首先明确将可持续发展融入高等教育的两个维度。一是实施途径———是在已有的教学框架中进行还是创建一种新的教学框架。例如:将可持续发展融入高等教育可以通过已有的教学框架,比如在某一课程当中新建一个主题、环节或者模块;也可以新建一种教学框架,比如创建一门新课程、一个新专业或者一个新的教学院系。目前,关于这两种途径的使用存在一定争议,在下文中将对这两种途径各自的优缺点进行讨论。第二,我们还得明确将可持续发展融入高等教育的范畴———是狭义的限定在某一学科内还是广义的跨学科的范畴。例如,可持续发展教育可以在某一单独的学科内进行也可以在整个学校范围内跨学科、跨院系来进行。

把可持续发展融入高等教育所必须明确的实施途径和执行范畴这两个维度分别作为横轴和竖轴,我们建立了将可持续发展教育融入高等教育的通用模型,如图1所示。在竖轴的左边,表示将可持续发展融入高等教育的途径是在已有的教学框架中进行;竖轴的右边则表示创建新的教学框架。在横轴的下方,表示将可持续发展融入高等教育的范畴是狭义的限定在某一学科内;横轴的上方则表示广义的跨学科的范畴。模型中的横轴、竖轴相交形成4个象限,分别对应将可持续发展融入高等教育的4种方案。

模型的左下象限称之为象限1,表示将可持续发展融入高等教育是在狭义的特定学科内部范畴中已有的教学框架里来进行的。这种方案即把可持续发展作为一个新的主题、环节或模块融入某一学科已有的课程当中,或者把一系列可持续发展教学内容融入某一学科的一部分选定课程中。

模型的右下象限称之为象限2,表示将可持续发展融入高等教育是在狭义的特定学科内部范畴中通过创建新的教学框架里来进行的。这种方案即新建一门或多门独立的可持续发展课程,或者在特定学科内新建关于可持续发展的辅修或主修专业。

模型的左上象限称之为象限3,表示将可持续发展融入高等教育是在广义的跨学科范畴中已有的教学框架里来进行的。这种方案即在多学科范围内把可持续发展教学内容融入一个或多个核心课程的教学要求之中

模型的右上象限称之为象限4,也表示通过创建新的教学框架来将可持续发展融入高等教育,但是在更广泛的跨学科领域内进行。这种方案即新建一门或多门关于可持续发展的跨学科的综合课程或专业。欧美发达国家的一些高等院校开设的可持续发展和供应链存储课程就是这种跨越学科界限的将可持续发展融入高等教育的应用案例之一[5]。

二模型分析与使用

本文提出的模型具有相当的灵活性,在将可持续发展融入高等教育的过程中,使用者可以根据实际情况从任一象限(每一象限代表一种融合方案)转向另一象限,还可以同时使用一个或几个象限。另外,使用者在将可持续发展融入他们的课程时,可以任意选择一个最方便、最适合的象限作为初始选择。

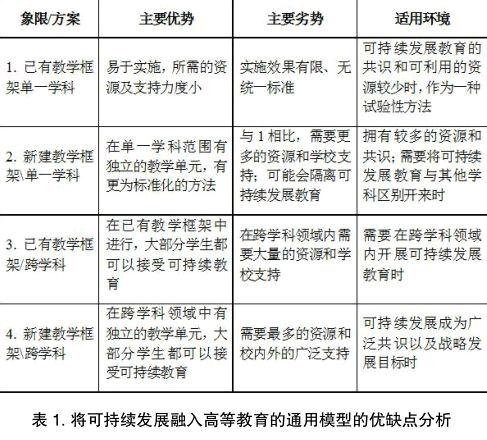

我们建议,在初次使用该模型时最好从象限1开始,即将可持续发展作为一个新的主题、环节或模块融入已有的特定学科的课程中,亦即将可持续发展教育内容以一种与已有课程的教育教学特征相类似的形式呈现。例如,供应链的可持续发展案例教学可以融入生产运作管理课程当中,抑或将追踪濒危的海龟物种及其栖息地的教学模块融入生物学课程。象限1所表示的方案的一个显著优势是它所需的教学资源相对较少,受到的限制也最小,以至于单个任课教师就可以在自己的课堂教学中进行实际操作;而劣势在于它的应用范围较窄,局限在任课教师以及他们的专业课程之中;另外,如果使用这种方案,可持续发展教育最终仍会被限制为一个或几个特定课程中的某一部分。总之,象限1的方案适合可用资源和获得支持都比较有限的高校及教师使用。

使用象限1所代表方案的高校及教师可以同时使用象限2,即开发新的特定学科内的可持续发展教育教学内容。例如,商科院校可以开发并设置关于商业可持续发展教育的课程或者辅修、主修专业,如可持续发展经济学、可持续发展管理学等等。虽然可持续发展商业辅修或主修专业中的一个或多个课程可能超出了学科范围,但是主要内容仍然是在商科范围之内,因此,这些辅修或主修专业仍可被归类为象限2的方案。相应的,计算机、建筑或医药等学科也可以开发并设置可持续发展计算机科学、建筑学或者医药学课程或辅修、主修专业。象限2所表示的方案的优势在于,由于可持续发展教育有其自身的特性,如果仅仅将其作为特定学科教学框架中的一部分内容,将很有可能无法取得很好的教学效果;而该方案允许将可持续发展教育作为特定学科范围内的新的教学框架融入高等教育,亦即在特定学科范围内创造出新的教学课程或辅修、主修专业,其教学效果将明显超过方案1。方案2的一个主要劣势在于它对选用该方案的高校及教师的时间、资源和合作能力要求较高,并且需要得到高校上层领导的支持;另外,如果操作不当,该方案可能会将可持续发展教育与特定学科的教学框架隔离开来,显得与原有学科格格不入,尤其是仅仅把可持续发展教育内容局限于学科选修课的情况。我们认为,可持续发展教育的选修课是必要的,但是更需要包含在核心课程之中。总之,该方案适用于时间、可利用资源较充分,以及有共同的意愿和合作能力来将可持续发展融入高等教育的使用者,他们包括某个学科内的任课教师以及高校的上层领导。打算在自己的学科领域内将可持续发展融入高等教育而成为自身独特竞争力的教师可以采用此方案。

象限1、2表示的方案适用于特定课程或特定学科层级的使用者,而象限3、4表示的方案则适用于跨学科使用者,尤其是需要得到学校层级的支持。必须注意的是,不论是在学科内还是跨学科将可持续发展融入高等教育课程,模型汇总的集中方案都可以同时进行,方案之间并没有非此即彼的冲突。象限3表示的方案是将可持续发展教育融入已有的多个学科教学框架、或整个学校的核心教学要求当中。也就是说,可以将可持续发展教育融入工科学生的通识课程、或文科学生的核心课程当中,这样绝大部分(或者全部)学生都可以接受可持续发展教育。方案的实施可以通过一个介绍可持续发展内涵的主题教育,也可以通过案例、模块或者课程中的实践学习来进行。例如,在我国高校中所有大学生所必修的马克思主义基本原理、思想道德修养和法律基础以及应用文写作等课程都可以将可持续发展教育内容融入进来。象限3表示的方案的优势在于可持续发展教育融入了多个学科或所有学科的课程中,而且大部分(或全部)学生都可以接受教育。其主要劣势在于需要得到学校范围内(而不是特定学科内)的广泛共识以及时间、资源和政策的支持。因此,此方案适合能够充分认识到可持续发展教育融入所有课程的重要性的高校使用。

在高校执行象限3表示的方案时,可以同时使用象限4表示的方案,即新开发一门独立的、跨学科的课程,或所有学生必修的核心课程。另外,方案4也可以在跨学科或超学科的可持续发展教育项目、辅修或主修专业的开发过程中使用。这里的跨学科概念指的是两个或两个以上的学科,超学科概念指的是超出学术科研上的学科范围,包括了可持续发展的利益相关者,例如政府、企业、环保组织或者普通消费者等等。象限4表示的方案的优势在于可持续发展教育融入了跨学科甚至跨高校的学科专业中,并包括了超学科、非学术科研的利益相关者。其劣势是相比其他方案而言,该方案对高校内外的资源和协调能力的需求最多。该方案适用于对可持续发展有充分的社会共识,并且把可持续发展教育作为重要战略发展目标的国家和高校。

我们总结了每个象限(方案)的优缺点,以及每个方案适用的大体环境,如表1所示。

本文提出的模型的四个方案可以按照1、2、3、4的顺序来选择使用,也可以任意选用,这取决于使用者的可用资源、教学预期以及高校教师和管理者的专业水平。另外,方案的选择也是可逆的,比如从方案3、4回到方案1、2,这取决于高校及整个社会的战略发展重心和教育资源的可利用情况,还取决于特定的高校环境下特定方案的实施效果。另外,将可持续发展教育融入高等教育的程度越高,对高校及教师资源和专业水平的要求就越高,同时对从事可持续发展教育和研究的奖励要求也越高。可以想象,缺乏相关奖励措施,例如不像其他传统学科那样可以得到更多职务提升、职称评定机会以及其他奖励,必然会成为可持续发展融入高等教育的重大障碍。

当前,关于高等院校可持续发展教育的理论和实践研究仍处于起步阶段,将可持续发展融入高等教育的最佳实施方式仍没有定论,本文提出的模型可以为相关研究提供一个基本平台。例如,模型引出了诸如此类的问题“在何种情形下,利用现有教学框架实施可持续发展最有效率,或者新建教学框架更有效率?”,“有没有可能将现有教学框架和新建教学框架结合起来实施可持续发展教育”。类似的问题还有,是在单一学科内实施可持续发展教育更好,还是跨学科更好?模型中的有关参数可以根据特定的学校、学科、专业、课程、教师、资源、支持以及可持续发展理念和任务来进行更深层次的测试和研究。

三结论

本文拓展了以往的关于高等院校可持续发展教育的研究内容,并建立了一个通用模型。模型包含了广泛的、跨学科的视角,因此高校教师和管理者可以根据他们的目标、资源以及所处的环境来做出最合适的战略选择。模型中各个选项的主要优缺点和适用环境在讨论和说明中进行了阐述。模型的使用非常灵活,与现有高等院校可持续发展教育的研究文献不同,该模型不局限于单个学科,并且可以应用于课程、专业以及跨学科乃至跨学校的水平。模型使用者可以从任意方案(象限)转向其他方案,还可以同时执行多个方案。更进一步的,模型探讨了可持续发展的各个维度———环境、社会和经济———而不是局限于环境维度。另外,模型为关于院系和学校水平上可持续发展教育的地位的讨论提供了平台,也为今后关于将可持续发展教育融入高等教育的不同选择的效率的研究建立了框架。

本文的不足之处在于,无论是四种方案中的哪一种,文章提出的模型都不包括对可持续发展自身的概念、可持续发展教育的内容以及可持续发展教育的学习效果的研究和讨论。模型主要是在宏观上进行可持续发展教育方案的适用环境以及实施途径和执行范畴的研究,而不关注可持续发展教育的实际教学情况及其效果,这将是我们后续研究的重要内容和方向。

参考文献

[1]梁鹏,周军军,张思涛.当代大学生可持续发展意识现状调查与思考[J].山西科技,2014(5).

[2]Sammalisto,K.andLindhquist,T.Integrationofsustainability in higher education: a study with international perspectives. Innovation in Higher Education [J].2008,Vol. 32.

[3]Scott,W. and Gough,S. Sustainable development within UK higher education: revealing tendencies and tensions. Journal of Geography in Higher Education [J].2006,Vol. 30(2).

[4]Lozano,R. Incorporation and institutionalization of SD into universities: breaking through barriers to change. Journal of Cleaner Production [J].2006,Vol. 14.

[5]Cathy A. Rusinko. Integrating sustainability in higher education: a generic matrix. International Journal of Sustainability in Higher Education [J].2010,Vol. 11(3).